“罕见病多为先天性遗传因素导致的,与出生缺陷关系密切,目前已知的出生缺陷有8000多种,这其中相当一部分都是罕见病。”7月20日,在2024罕见病合作交流会开幕式上,国家卫生健康委妇幼司副司长沈海屏表示,多年来,我国防治出生缺陷取得了明显进展。与5年前相比,全国出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率均降低了30%以上。现阶段工作重心是要努力扩大新生儿疾病的筛查病种,将包括罕见病在内的更多的病种在新生儿阶段进行筛查,减少罕见病,为更多的家庭造福,让更多的孩子能够受益。

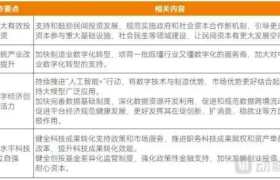

2024年罕见病合作交流会的主题是“多方共建 直面罕见”。根据《中国罕见病定义研究报告2021》的定义,新生儿发病率小于万分之一、患病率小于万分之一、患病人数小于14万的疾病被划入罕见病范畴。其实罕见病,并不罕见,全球患者大约有3亿人,我国有近2000万患者。全国罕见病诊疗协作网办公室副主任、中国罕见病联盟执行理事长李林康表示,我国目前对罕见病防、筛、诊、治、康等的推动力度在逐步加大。从罕见病诊疗协作网的扩容、《第二批罕见病目录》的发布;到国家药监局出台了一系列的政策,加快药品审评审批;再到2023年15款罕见病药物进入医保目录;患者组织从过去的自我抱团取暖,到现在积极向上的自我管理;企业从过去的投入不大,到现在国内外的企业都在加大研发投入等。这些无不体现着罕见病患者的心声和政府及社会各界对罕见病的关心。

《2020中国罕见病综合社会调研报告》显示,超过40%的受访患者从未接受过治疗的原因是“医疗费用太高,无法负担”。“我们看到了很多真实的罕见病案例,发生在我们罕见病朋友的每一天、每个月、每一年,在他们当中,不同年龄阶段一些真实存在的困境。”北京病痛挑战公益基金会发起人王奕鸥表示,罕见病患者主要面临两大困境:“无药可医”和“有药难负担”。

针对“无药可医”,如何进一步缩短从无药到有药的路径?中国工程院院士、中国医学科学院学部委员张学表示,这需要政府、科研人员、临床医生、病友组织等社会力量共同参与。“现在讲生物经济,要做基因治疗、细胞治疗,这些都和罕见病有关。基因治疗在很多省市甚至三线城市都有布局,我们一定把罕见病治疗和这个大趋势结合起来。罕见病病种太多,哪个病种优先做药研,需要拿出数据,讲清疾病负担等。”

“企业能不能做罕见病药,其实是市场预期起决定作用。”对于如何激励企业做罕见病药物研发?清华大学药学院研究院、国家药品监督管理局创新药物研究与评价重点实验室主任杨悦表示,市场预期的决定作用受两个关键因素影响:政策和价格。政策方面,比如有没有市场独占期,在独占期范围内,企业如果有可能收回投资,就会激励他们去做研发。价格方面则是价格和数量决定了市场容量。目前在国内,罕见病患者自付加上医保支付,构成了未来企业药物研发的主要信心来源。在医保支付方面,引入量价协议和效价协议策略。再有,引入患者可及性方案,可以辅助国家医保去解决罕见病高治疗费用的问题。

如何做到超罕病等高负担罕见病“药品可及”?第十四届全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院教授、副院长孙洁表示,国家和各地方卫生健康部门、医保局等相关的职能部门对罕见病诊疗的推动应该说是在比较快速地加深。这个大趋势不会改变。目前对于这个问题的解决,我们也看到不少有益探索。通过多层次医疗保障,包括社会基本医疗保险、大病保险、医疗救助,商业健康险、慈善捐赠等,目前多层次的医疗保障在不同的地区也在分担着罕见病患者的用药负担,只是负担水平不同。

从药品谈判来看,核心是以价换量,但作为罕见病来讲,以价换量是不可能的。比如庞贝病是一种发病率4万到5万分之一的新生儿罕见病。据患者组织统计,目前我国大陆地区确诊潜在性的庞贝病患者只有300多人。相对于中国14亿人口来说,他们是极其罕见的存在。他们需要终身治疗,并且年治疗药物价格十分昂贵,有的地区达到年均300万元。

正如在病友圈里有一句话经常被人提到,就是“不是看到希望才去坚持,而是坚持了才会有希望”。

“罕见病用药需要一项单独的政策,独立预算的政策,它的专项基金也是需要单独建立的。从目前来看,需要国家顶层设计,引导社会力量多方参与,我觉得未来是可期的。”孙洁说。